|

���̉w���t�̗��ɎԂ�u���A�o�X�ő��c�������o�X��܂ňړ�����B

�����̗\��ł͎��]�Ԉړ����l���������x�����ւ��������̂ł���𗘗p�����B

|

|

|

�o�X��̐^��O�ɂ������������n��B

���̋��A���n�֗���܂Ŗ��O��������Ȃ������B

�ƂA���Ă�����߂Ē��ׂ�ƐS��X�|�b�g�ƂȂ��Ă����B�i�~�~�j

|

|

|

|

|

|

��100���i��ō��֓����čs���B

���̐�͍r�ꂽ�ȈՕܑ��H�Ő����̖��Ƃ����������w�ǐ������Ă��镵�͋C�ł́A�Ȃ������B

|

|

|

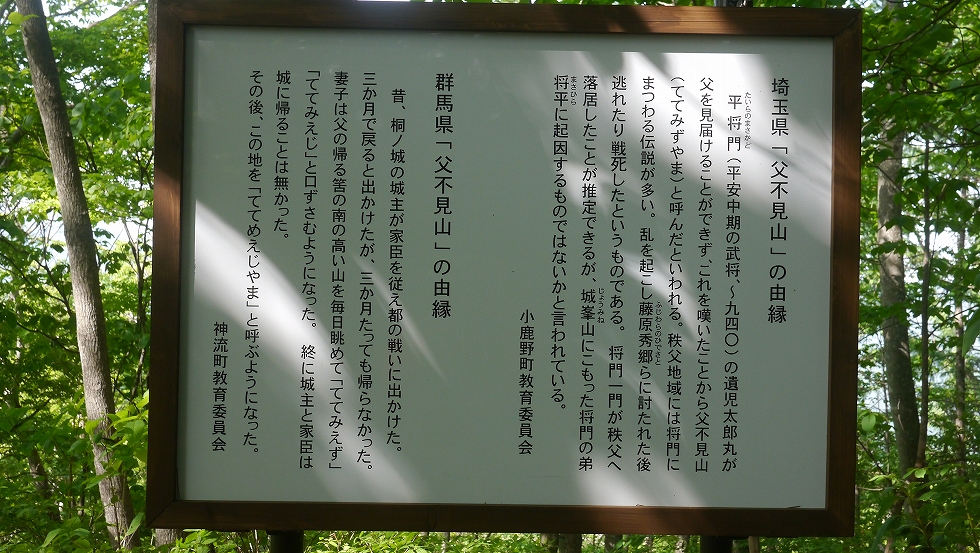

�������J�������B

���̕��ɋ��������������Ă����B

|

|

|

�ŏI���Ƃ̐悩��R���ɓ���B

���̉摜�ɂ͎ʂ��ĂȂ����E���ɂ����Ƃ����݂����B

|

|

|

�R���͔j�����[�g�ɂȂ�B

�������̖ʉe�������Ēn�`�}�ɂ��Ɠ�ɂ��鑊���W���܂Ōq�����Ă����B

|

|

|

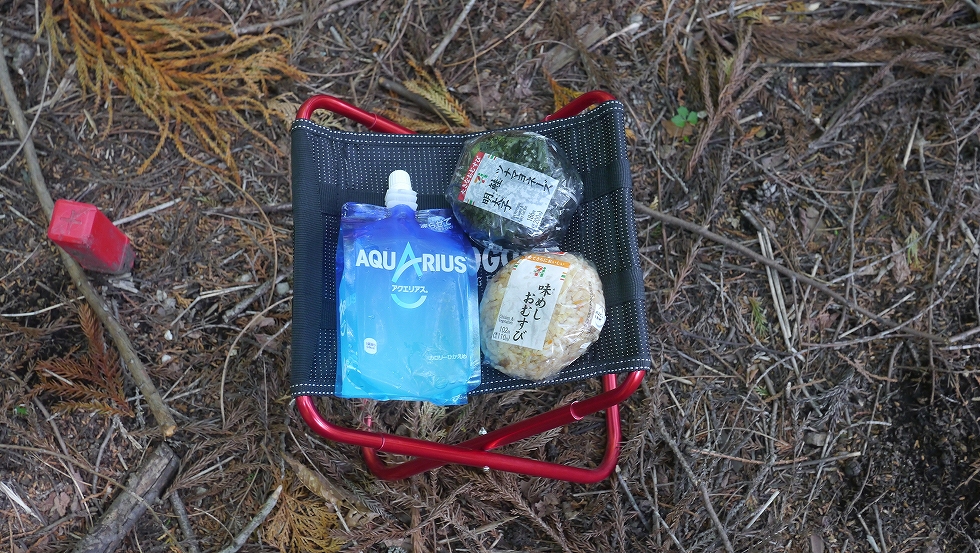

�K���ɔ����Ɏ��t���B

�d�����̂悤�Ȃ��̂��������̂ł��ꗘ�p�����B

|

|

|

���C�Ȃ������ɏ�����B

���̐�́A���}�ȏ�肪��������Q�ɂȂ�悤�Ȃ��͉̂����Ȃ������B

|

|

|

���t���Ă���150���߂����x���グ��Ɨѓ��̃J�[�u�̏��ɔ�яo�����B

����͖w�Ǖ������Ȃ��Ăє����Ɏ��t�����B

|

|

|

�ѓ�����̌i�F�ɂȂ�B

�Ί݂������Ă��Ă��̉摜���ʂ������͌�זg�R�ɑ����Ő����Ǝv���Ă��������̎�O�̕����������B

|

|

|

�ѓ��̐�͎���ꂪ����ĂȂ��A�т��������Ă���B

�������͍̂L���Ȃ������͈͂��L���Ȃ�B

|

|

|

�܂��A����̗ѓ��������Ɍ��ꂽ�B

���x�͗ѓ��ɏo�Ȃ��ŗ��߂�悤�ɔ������������B

���̏ꏊ�ɂ͗ыƊW�҂��t�����Ǝv����s���N�̖ڈt�����Ă����B

|

|

|

�����ʼnE���痈������ƌ�������B

���̕t�߂͈�U���z���ɂ�ł����B

|

|

|

���ƕ�����h�����O������ʂ��ɂȂ����B

|

|

|

��ʂ��͗������o�R���̂悤�ȃ��[�g�����Ă����B

|

|

|

�܂��A�����オ����Ă����B

����͒n�`�}�ɍڂ��Ă��郋�[�g�Ő���̂��̂�蓹�����y���ɍL�������B

|

|

|

�W��800�����z�����ӂ肩��W���ڗ����n�߂�B

���R�тƐA�тŕ�����Ă����̂ŋ��E�Y�Ȃ̂��낤�B

|

|

|

875���W���_�ɓ��������B

���̉摜�ł͕�����h�������m��Ȃ����ג����s�[�N�������B

|

|

|

�����オ��Ɠ��ƂȂ����B

���̕ӂ肩�瓖���̊ԁA��Ɠ����߂���ʂ��Ă����B

|

|

|

�ˎR�̎�O�ŊJ�����ꏊ�������Ȃ�B

�i�s�����E���̗Ő����m�F�o�����B

|

|

|

������T����������x�~�B

�����͋C���������A�����ԓ����ɋ����Ȃ������B

|

|

|

�x�e�|�C���g�̐�ŎՂ���̂��Ȃ��Ȃ����B

������זg�R�̗E�p�����n�����B

|

|

|

�E���ɍ�Ɠ��ł���B

�����A������4����̍�Ɠ��ƌq�����Ă���Ǝv����B

|

|

|

�ˎR�̍Ō�̏��́A���}�o�������B

���������̂悤�Ȃ��̂��S�����݂��Ȃ������B

|

|

|

�n�f�W�̃A���e�i�������Ă��āB

|

|

|

�ˎR�ɓ����ł���B

�c�O�Ȃ���R���͕t���Ă��Ȃ������B

�l�b�g�Œ��ׂ�ƕi���ɂ������z�Ǝ������̂��t���Ă����悤���B

���̌�A�����l���Ȃ��Ő��ʂi��ł��܂������i�H�͒n�f�W�A���e�i�̕��ɂȂ�B

|

|

|

�ˎR������čs���ƍ�Ɠ��ɐڑ�����B

�ŁA�����̊ԁA���������B

|

|

|

�ˎR�̎��̃s�[�N�ɓ��������B

���̏ꏊ�����ʂƌQ�n�̌����ɂȂ�B

���݂ɋt���̌����͔�����ł́A�Ȃ��J�������B

|

|

|

���������Ɠ��ƕʂ�����Ɏ��t���B

|

|

|

20�����A���x���グ��907���W���_�ɓ����ł���B

���̕ӂ�̃s�[�N�A���O���t���Ă���ꏊ�����������������ɂ͖��O���t���Ă��Ȃ������B

|

|

|

907���W���_���߂���Ɩڈڗ��悤�ɂȂ�B

�g�������̃R�[�X�ɂł��Ȃ��Ă���̂��납�H

|

|

|

�A�����ăS�b�c�C��ꂪ���ꂽ�B

�オ�E�A���������犪���Ēʉ߂����B

|

|

|

�|�m���R�i978���W���_�j�ւ̖{�i�I�ȏ�肪�n�܂����B

���̏��͒ˎR�̏��ƈႢ�Ȃ�ƂȂ��������[�g�����݂����B

|

|

|

�E�ɂ܂���Ɠ����߂Â��Ă����B

����ȍ~�A������Ɠ��Ƃ́A���ʂ�ƂȂ�

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�|�m���R�̒��ゾ�����B

�����ւ�2�{�̔j���i��1�{�́A���̌�̐i�H�j�����Ă��Ăǂ�������[�g���ۂ��Ȃ��Ă����B

|

|

|

�|�m���R�̐�͋}���z�������B

�������H�ʂ͓K�x�ɏ_�炩���ĕ����Ղ������B

|

|

|

�|�m���R���牺�肪�����Ă����������ɏ��Ԃ��B

���̕ӂ肪��̓����������ʒu���ǂ�������Ȃ������B

������2�ӏ��������ĐϋɓI�Ɏg�����B

|

|

|

�A�i���O�A���e�i�̎c�[�����u����Ă����B

���̂�����ɑ���n�f�W�̃A���e�i�����|���Ȃ������B

|

|

|

���U����K�������Ă��ēy�⓻�ɓ����ł���B

�������A�Ó��̂悤�Ȃ��̂��m�F�o�����B

|

|

|

�y�⓻�ɂ̓p�\�R���ō�����悤�ȕW�����t�����Ă����B

���̃^�C�v�͌Q�n���M�����Ő��|���Ă���B

|

|

|

�ˎR��O�ȗ��ɂȂ邪�E�������J�����B

�����̊Ԃɂ���זg�R���E�̕��Ɉʒu���Ă����B

|

|

|

���̕ӂ肩��y��R�i848���W���_�j�ւ̏�肪�n�܂�B

���̏�肪�{���̃��[�g���1�Ԃ̋}�o�������B

�������g���[�X����Ζw�Nj�J���Ȃ��ŕ��������o�����B

|

|

|

�}�Ɍ��z���ɂ��Ȃ��Ă����B

�U��Ԃ�ƁB

|

|

|

�������y��R�������B

������ǂ��Ɠy��R�̏�����֎����Ă��܂��B

|

|

|

�Ԃ��r�j�[���e�[�v���E�̎ΖʂɗU���Ă����B

�\�����㐳�ʂ̗Ő���Ɋ�ꂪ����Ɗm�M�A���̗U���ɏ���Ă݂��B

|

|

|

�����͑O���͖��ĂŌ㔼�ɍs���ɂ�������Ȃ��Ă���B

�ڈ�͓����ȊO�S�����Ȃ������B

|

|

|

1�ӏ������`�����`��������Ă����B

10���ʁA�J�ɉ����ĉ�����߂������m��Ȃ��B

|

|

|

�L�߂ȏꏊ�֎���B

���̌�A879���W���_�����ɂ�������փg���o�[�X���������̎�O�̔����ɖڈt���Ă����̂����H

|

|

|

879���W���_�����ɂ�������ɏ�����B

��������͏�i��j�ւƏオ��B

|

|

|

��₪���������������Ղ������B

���������̂悤�Ȃ��̂�ڈ�Ȃǂ��S�����|���Ȃ������B

|

|

|

�����Ŗ{�����ɕ��A����B

���̐�͑����B

|

|

|

�I�₪�ڂɕt�������댯���悤�ȏꏊ�͑��݂��Ȃ������B

|

|

|

���ʂ����̒n�ɂȂ��đ�v�ێR�ɓ����ł���B

��v�ێR�t�߂͖{���̃��[�g��ŗB��쑤�̌i�F�������ꏊ�ɂȂ�B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�i���s���R�A���v�ۃm�����ʁj

|

|

|

��v�ێR����̓l�b�g�ɉ����ĉ���B

��������̓l�b�g�����𗣂�E�����i�ށB

���̐�͌��\��ꂪ����̂����Ԃ��r�j�[���e�[�v�ɏ]���X���[�Y�ɕ�����B

|

|

|

�ꏊ�ɂ���Ă͒J�̕��֗U�����Ă����B

�����Ă�̂��H�Ƌ^�������ǂ�����Ƃ�������Ƃ������ݐՂ��t���Ă����B

|

|

|

�����܂ʼn����ď��Ԃ��B

�ŏ��A���m���Ȃ̂��Ǝv����������Ă����B

|

|

|

�W�����K�A�Γ��Ă������Ă��Ĉ�ʓ��ɐڑ�����B

���������m���������B

|

|

|

���m���Ń����`�ɂ����B

�{���͑�v�ێR�Ń����`�ɂ������������������肪�lj߂��ď����������߃p�X�����̂ł���B

|

|

|

������O������ʓ��͐��������Ղ������B

�����A����2�����߂��������ߖZ���Ȃ������ƂȂ����B

���m������945���W���_�܂Ŋɂ₩�ȏ��ł�����������ɍ��x�������B

|

|

|

���̌�͕��s���R�����Ă̖{�i�I�ȏ�肪�n�܂�B

|

|

|

�������̕W���������Ă��ĕ��s���R�ɓ����ł���B

�R�ƍ����n�}�ɂ��Ɩk�����W�]�|�C���g�ƂȂ��Ă��邪�w�nj����炵���Ȃ������B

�R�ƍ����n�}�̏��͌É߂���̂��낤���H

|

|

|

���s���R�ɂ́A���̗R�����������W�����ݒu����Ă����B

|

|

|

���s���R�̐�͉���݂̂��Ǝv���Ă��������Ԃ����������B

���������̃s�[�N�܂Ŗ�80�������Ԃ��Ă����B�i���j

|

|

|

���s���R�̎��̃s�[�N�ɓ��������B

�����͕���ł������ĎO�p�_�����B

|

|

|

���v�ۃm���ƌ������O�ňӊO�ɂ����s���R���W�������������B

|

|

|

���v�ۃm�����߂���Ə��炵����肪���݂��Ȃ������B

�������A��̉摜�̏ꏊ�Ő��ʂ�100���i��ł��܂����ʂȕ��������Ă��܂��c�i�劾�j

|

|

|

�������ԈႦ�����ȏꏊ�Ő��ʂ֍s���Ă��܂������������։��邪�����ɂȂ�B

|

|

|

�������ɂ����ɂ͕W�����ݒu����Ă����B

�����I�ɐ��ʂi�ނƓ쑤�ɂ���ܑ��ѓ��Ɏ���Ǝv����B

|

|

|

�y�x�Ȑ�ʂ��������Ă��č�ۓ��ɓ����ł���B

|

|

|

��ۓ��ɂ͔�r�I�V�����������K���u����Ă����B

��ۓ�����͖k���̈�ʓ��ʼn��R����B

|

|

|

�����̊ԁA�����H�����˂����[�g�������B

���ꂩ�番�炯�Ő���i�H�ɖ������ɂȂ�B

|

|

|

���̂悤�ȍa�̂悤�ȃ��[�g���唼�������B

���ɕ����Ղ��T�N�T�N���ꂽ�B

|

|

|

1�ӏ��A���ꂪ���݂����B

����͎R�ƍ����n�}�ɖ��f�ڂ̏��ɂȂ�B

|

|

|

�����ŗѓ�������Ɠ�����������B

|

|

|

�ѓ�����͌�זg�R�̗Ő��i������I�h�P�R�A����זg�R�A����זg�R�j�������Ă����B

���̗Ő��������̂́A���ꂪ�Ō�ƂȂ����B

|

|

|

�ܑ��H�ɓ˂�������B

�������B

|

|

|

���s���R�̓o�R���������B

���������ɋ߂��ɂ������W���ɂ͖�v���܂ł̃��[�g�i��ۓ��̐����j���f�ڂ���Ă����B

|

|

|

�����͏������ɍs�������������B

|

|

|

�ܑ��H�̐�����K�ȓo�R�����肾�����B

���ς�炸�}������R���������ڈ�肭�U�����Ă���ĊԈႦ�鎖��1�x���Ȃ������B

|

|

|

��̉����������Ă���Əo�����߂����ɂȂ�B

|

|

|

�����ŕܑ��H�ɐڑ����ēo�R���͏I��ƂȂ�B

���̐�͈ē����o�Ă��Ȃ������������Ă郋�[�g��I��Ői�H��������B

|

|

|

�_����ɂ����鋴��n���č���462�����ɓ˂�������B

��͍���462�����ŎԂ̏��ɖ߂邾���ɂȂ�B |

|